わかくさの保育

「自分らしさ」が育つ

わかくさの保育を知る 3つ のキーワード

自然 × アート × まち

自然

いのちの不思議を、四季の変化とともに魅せてくれる木々や草花、そしてそこに集まる虫や鳥などの生き物たち。

わかくさでは、それら自然から生まれるものを、子どもたちへの教材として積極的に取り入れています。園庭では、季節に応じて花や実をつけるたくさんの植物たちが、子どもたちの良き遊び相手になってくれます。また、園の徒歩圏内にある市民の森や自然豊かな公園は、子どもたちのお気に入りのお散歩先です。

そして、子どもたちの日々の生活の拠点となるのは、無垢の木を多く取り入れた木造園舎。子どもたちが使う生活家具や教具・おもちゃにも、なるべく自然由来のものや木の素材のものを取り入れる「木育」も進めています。

※

保育に自然を活用した活動実績が認められ、

「千葉県自然環境保育認証制度園」に

認定されました。

アート

アートと聞くと、一般に絵画や造形をイメージしますが、特に乳幼児期は、教具や素材との出会いそのものがアート(表現)であると、わかくさでは考えています。

わかくさの園内には、子どもたちの表現を保障する場として、「アトリエ」を置いています。アトリエには子どもたちの探究心をくすぐるたくさんの教具・素材が備えられ、「アトリエリスタ」と呼ばれる芸術分野の専任職員が子どもたちの表現活動に伴走しています。

多様な種類の素材や形の廃材をさわって確かめながら、切ったり組み合わせたり、絵の具独特のにおいや感触を感じながら、色の混ざり合いを面白がったり。何か形のある完成形を目指すだけでなく、ものの性質をじっくりと「知覚する」時間を大切にしています。

※

自分のありのままの思いは言葉だけでなく、

別の形(アート)でも表現できることを、

「今の時期にしかない柔軟な感性」を発揮しながら、

子どもたちは知っていきます。

まち

「子どもはまち(地域)ぐるみで育てる」のが当たり前だったのは一昔前の話。時代の流れとともに、だんだんと地域の人と子どもたちとの接点は少なくなってきました。しかし地域には、子どもたちの遊びや興味を広げる、魅力的な文化と伝統がたくさんあります。

わかくさでは、地域の農家さんと一緒にお米づくりをしたり、園庭で育てるお花や野菜を地域の苗屋さんに相談しに行ったり、子どもたちの給食に使う食材をなるべく地域のものに頼ったりと、子どもたちが自分の生まれたまちを知り育つ機会を、保育の中に取り入れています。

また、園と一緒に子育てに関わる保護者の方々も、広くは地域の人。時には保護者の方と一緒に、子どもたちのための遊びの環境考えたり、作ったりしながら、パートナーシップを深めていくことを大事にしています。

※

地域と子どもがつながっていくことは、

子どもを真ん中にした

「これからのまちづくり」にもつながっていくと信じています。

「自分らしさ」の根っこは“安心”

乳児クラス(0〜2歳)では、「育児担当制」の保育を取り入れています。これは、子ども一人ひとりを特定の保育者が担当し、愛着形成が必要な育児行為(食事・睡眠・排泄など)を丁寧に進める保育の手法です。まずは、毎日過ごす園に対する安心=根っこをつくることを第一にしています。

また乳児クラスでは、少人数・小グループでの行動を基本とし、毎日の生活のルーティン作りを大事にしています。「いつもと同じ」は子どもにとっての安心となり、子どもたちが生活の見通しを持つことにつながっていきます。

生活の見通しは、生活の自立へ向かう大切な一歩。乳児期に育まれる安心感と生活の自立心の芽生えを礎とし、できることが大きく広がってくる幼児期以降、子どもたちは好きな遊びを思う存分楽しむことができるようになっていきます。

いつもの先生と一緒に安心して食べる

安心感の中で芽生える未知への探究心

見通しがつくと自分でやりたくなる

おとなのひとに知っておいてほしい

3つ のこと

決めるのは大人ではなく、子ども

わかくさでは、日々の子どもたちの活動内容をすべて大人が決めるのではなく、子どもたちと対話をして決めることを大切にしています。この対話の時間は「サークルタイム」と呼ばれ、朝の登園後の時間やお昼ご飯前の時間など、生活の節目に設けています。その日の予定をみんなで話し合って決めたり、活動の振り返りをしたりする、大事な時間です。

例えば、園で行う行事等についてもこの考え方に基づいており、どんな行事にするのかは、子どもたちと考えています。大人が決めた、大人のためだけの行事はしていません。

子どもの興味はその時々によって変わるので、子どもの豊かな発想から行事のあり方が少しずつ変わっていくことも、私たちは「面白さ」として受け止めています。

“自分時間”を尊重する

子どもは大人が思っている以上に、その小さな心と頭で、日々多くのことを感じ、考えています。大人もそうですが、感情の動きや考えを消化するためには、自分の時間が必要です。

園では主活動の中で、子どもの“自分時間”を保障しています。どこで過ごすか、何をして遊ぶか、自分の責任で考え、自由に選択ができる時間です。そのため、大人の指示に従うためだけの集団行動の時間は、なるべく必要な場面だけに限っています。

一方、就学以降に必要とされる規律性や協調性といった力は、日常的に行なっている「サークルタイム」を中心に、「自分の行動に責任を持つ(時間やルールを守る)」ことや「友だちと一緒に遊びを深め広げる」ことの中で身につけていきます。

“やりたい”をとことん認めるために

遊びには汚れがつきもの。子どもたちが汚れを気にせず、遊び込めるよう、ご家庭には登園靴とは別に「外遊び靴」をご用意いただいています。また、泥や絵の具で汚れた衣服のお洗濯を、日々ご協力いただいています。

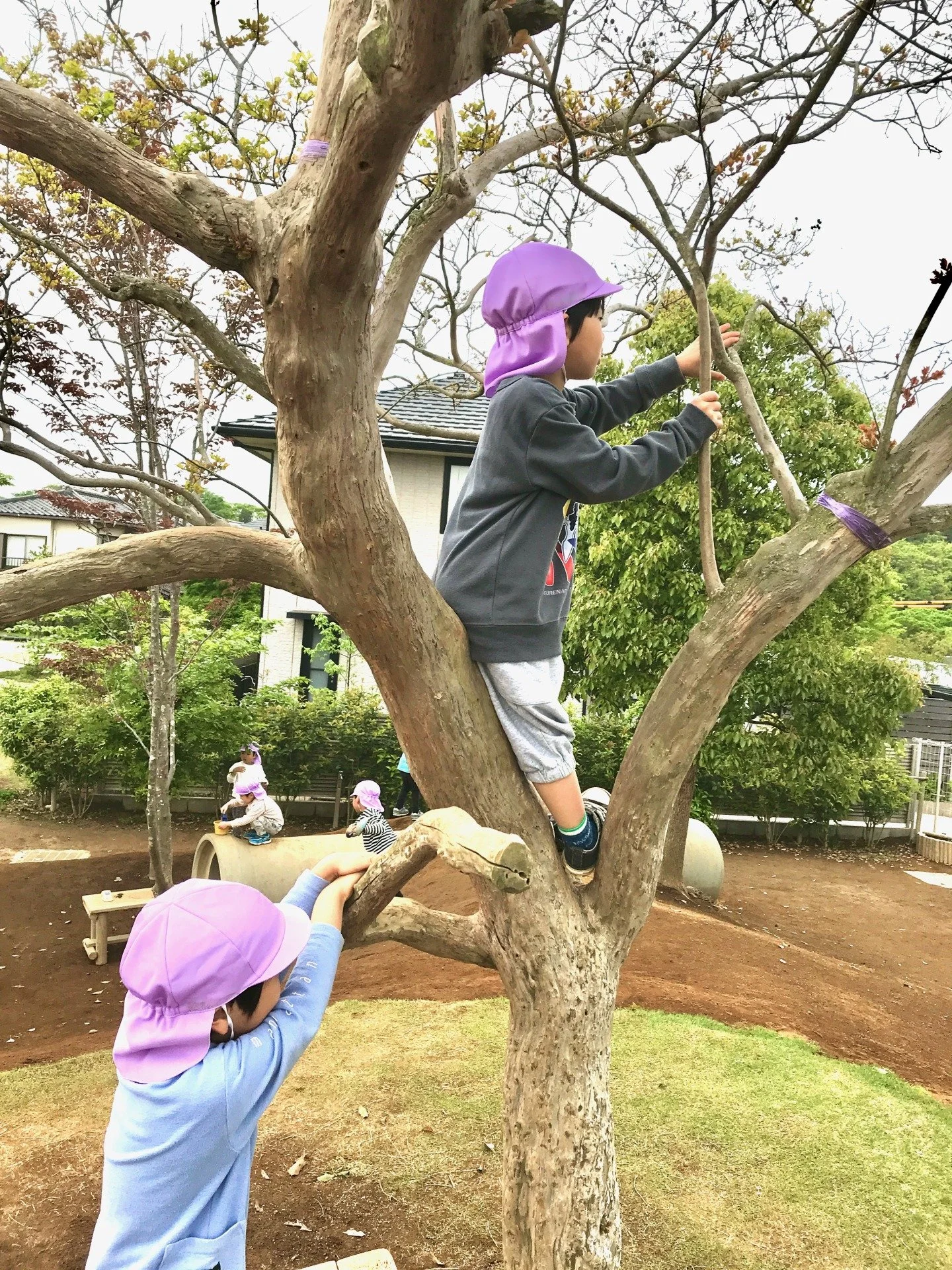

また、園庭には大きな築山があったり、木登りの木あったり、木材ブロックがあったりと、園では子どもたちが挑戦できる環境をつくっています。時には失敗したり、友だちとのやりとりがうまくいかなかったりで、擦り傷や切り傷などの怪我をしてしまうこともあります。

園では、日常に起きる小さな怪我は、子どもが自分の力を知ったり、リスクを回避する力を身につけたりするための大切な機会と考えています。そのため、小さな怪我も起きないような環境づくりはしていません。